形成外科とは、身体に生じた欠損や変形に対して機能的にも整容的にも本来あるべき姿にできるだけ近づけるような治療を行い、生活の質 “Quality of Life” の向上を目指す外科系の専門領域です。当院にて取り扱う疾患は以下のものになります。

眼瞼下垂

眼瞼下垂とは、まぶたが開きづらくなる状態をいいます。軽度であれば大きな問題にはなりませんが、中等度以上になると次第に上方が見えにくくなり、「車の運転がしにくい」、「テレビや新聞が見えにくい」などの症状が頻発し、日常生活に支障をきたします。また、視界が悪く常におでこに力が入っている状態となり、肩こりや頭痛を引き起こすこともあります。

眼瞼下垂には、先天性眼瞼下垂と後天性眼瞼下垂があり、それぞれ原因が異なります。先天性のものはまぶたの縁を引き上げる眼瞼挙筋の発達異常や神経障害などが考えられており、まぶたを持ち上げる力が十分にないことで発症します。

後天性のものは、加齢やハードコンタクトレンズの長期使用、アトピー性皮膚炎やアレルギーなどでよく眼をこすることが原因と考えられています。その場合、眼瞼挙筋(まぶたを挙げる筋肉)から連なる眼瞼挙筋腱膜が瞼板から緩んだり外れていることで、うまく力が伝わらず、眼瞼下垂が生じると考えられています。他にも、眼瞼下垂は加齢により上まぶたの皮膚がたるむことでも起こります。

眼瞼内反(逆まつげ)

逆まつげは睫毛内反(しょうもう内反)や眼瞼内反(がんけんないはん)ともいい、本来外側を向いているまつげが内側を向いている、あるいは眼球にまつげが当たってしまっている状態のことです。目にコロコロした異物感を感じる、目やにが多く出る、目が痛むなどの症状がある場合は、逆まつげの可能性があります。

逆まつげは上まぶたと下まぶた両方で起こる可能性がありますが、一般的に下まぶたの内反の方が日常生活に支障を来す場合が多いです。

赤ちゃんの逆まつげは多いですが、小さい頃はまつげが柔らかいため眼球が傷つくことはあまりありません。成長するにつれてまつげは太く硬くなりますが、それに伴いまぶたや顔の形状も変化していくため、ほとんどの逆まつげは治っていきます。成長してもまつげの向きが改善されず眼球に当たるようであれば、手術による治療を行います。手術は局所麻酔で行います。若年者には逆まつげの原因となっているまぶたの余分な組織を減らします。高齢者には、内反の原因によってまぶたの余分な組織を減らすだけではなく、引き締めを行うことでまぶたを外向きにさせるもので、いずでも保険診療にて行えます。

顔面神経麻痺

顔面神経麻痺とは、顔面の表情筋(表情を作る筋肉)を支配する顔面神経が麻痺し、顔面の動きが悪くなる病気のことです。通常は片側だけが麻痺し、両側が麻痺することはまれです。人間の複雑な表情は約20種類ある表情筋によって作られ、各筋肉が個別に動くように指令を送っているのが顔面神経です。顔面神経は脳から出て側頭骨内という耳の後ろの骨の中を通り、耳の下から出てきて枝分かれしながら各表情筋に分布しています。この顔面神経経路のどこかが障害されると表情筋の動きが悪くなり、まぶたが閉じない、食べ物が口からこぼれ落ちるなどの症状が現れます。原因としてはウイルスによるもの、外傷性、脳血管障害などです。顔面神経が麻痺すると、片側の表情筋が動かず顔が曲がったような状態になります。眉毛が上がらない、まぶたが開かないなどで視野障害をきたすと日常生活に支障が出てきますので、眉毛の上で皮膚を持ち上げて固定したり余分な上まぶたの皮膚を切除する手術を行います。

顔面・からだの外傷(けが、爪下血腫など)

外傷には、鋭利な刃物が原因の切り傷(切創)、動物に咬まれたり引っかかれたりしてできる傷(咬創)、すりむいてできる傷(擦過傷)、強い力で皮膚が圧迫されてできる傷(挫滅創)、針や木の枝など鋭いものが刺さってできる傷(刺創)などがあります。

切創は、皮膚のごく浅い表皮だけが切れた場合は、しばらく圧迫していると止まりますし、縫合する必要はありませんが、屋外でのけが、汚い物との接触でけがをした場合は、縫合が不要なキズであっても、感染(化膿)の危険がありますので、水道水でよく洗浄して、抗生剤入のワセリン基剤の軟膏をうすく塗ります。あきらかな汚染創(咬創や挫滅創)である場合は、抗生剤を内服することもあります。屋内での受傷で、比較的清潔なキズ(未使用の刃物や紙など)の場合は、切れて1~2ミリひらいた表皮を、医療用のテープでよせながら固定してしまうこともあります。化膿しないでそのままうまく表皮が癒合すれば、キズあとがほとんどわからないくらいにきれいになおることも多いです。塗り薬で治した場合も、表皮までの切り傷はきれいに治ることがほとんどです。一方、真皮や皮膚全層が切れてしまうと、キズも大きく開きます。最終的に傷跡が残りますが、縫合した方がきれいになおる場合が多いです。しかし、受傷して1日以上経過している場合や咬創の場合は、縫合すると感染の危険性が高まるため、そのまま自然に傷がふさがるのを待つこともあります。なお、比較的清潔なキズで、血流の良い小児の顔などでは、真皮まで切れてしまった場合でも、局所麻酔ができるかどうかを考えて、縫合する以外の方法、たとえばテープ固定や医療用接着剤などを検討し、一番よい方法を行います。得られるキズ痕に大きな差がなさそうであれば、局所麻酔と縫合よりも、無麻酔でテープ固定を行う場合もあります。ただし、血を止めたり、深いキズの洗浄を行うだけでも麻酔が必要なこともあります。

次に擦り傷は、まず傷口の砂や泥などを水道水で洗い流してきれいにすることが重要です。石鹸でよく泡立てて洗うこともお勧めします。治療はまず傷口を洗って、砂やアスファルトなどがついてないか、小石やガラス片などが埋まりこんでないか観察します。これらをそのままにしておくと、膿(う)んだり黒茶色のキズあとを残したりします。小石やガラス片などがあるときには、注射の麻酔をして、小さなピンセットなどで確実に取り除いたり、清潔なブラシを用いてブラッシングすることで取り除くことができます。このような手当てで、傷口はいったん出血したり痛々しくなったりしますが、とても大切な治療です。膿(う)む危険性が高いときや小さなお子さんで被覆材を貼っていくことがむずかしいときには、傷口を洗うことと塗り薬で治すことがあります。

刺創は、表面は小さな傷にみえても、血管や神経、筋肉などを損傷している場合もあります。刺さったものをご自身で抜いてしまうと大量に出血することがありますので、抜かずに早急に受診してください。刺さった異物が体内に残ると感染源となってしまい、再手術が必要となることもあります。

このようにして傷口が治ったあとも、しばしば2~3か月傷跡の赤みが続くことがあり注意が必要です。赤みがみられる間は、日光などで茶色の色がつきやすく、日焼け止めクリームや帽子・日傘などで紫外線対策をしてください。また、傷口を早く目立たなくするためのお薬を出すこともあります。

やけど

やけどは熱傷とも呼ばれ、皮膚に高温の液体や金属、炎、紫外線、化学物質などが触れることにより、皮膚やその下に存在する皮下組織にダメージを引き起こす外傷のことです。日常生活で最も多いケガの一つですが、ダメージを受けた範囲や深さによっては命に関わることも少なくありません。また、44~50℃程度の低温のものでも長時間接触していると「低温熱傷」と呼ばれるやけどを起こします。

一般的にやけどの深さによってI~III度に分類されます。Ⅰ度は表皮まで、Ⅱ度は真皮まで、Ⅲ度は皮下組織まで傷害が及んだものです。Ⅰ度は日焼けと同じように皮膚に赤みが出る程度です。Ⅰ度熱傷では多くの場合保存的加療でほとんど後遺症を残さず治ります。Ⅱ度になると水ぶくれができるのが特徴で、ヒリヒリとした痛みを伴います。Ⅱ度熱傷は深さによって浅達性Ⅱ度熱傷と深達性Ⅱ度熱傷とに分かれます。Ⅲ度になると皮膚に血の気がなくなり蠟のように白くなったり、炎で受傷した場合には炭のように黒くなったりします。Ⅲ度になると痛みを感じる神経まで損傷されるので逆に痛くないのが特徴です。Ⅱ度~Ⅲ度熱傷の場合には皮膚の障害が強く、治るのに時間がかかることがあるため、小範囲の場合でも医療機関での治療をおすすめします。やけどの応急処置としては、直ちに冷却することが大切です。水道水を流して15~30分程度患部を冷やすようにしてください。一般的に浅達性Ⅱ度熱傷までの浅いやけどであれば痛みや炎症を抑える効果のある塗り薬などで後遺症無く治る場合が多いのですが、深達性Ⅱ度熱傷より深いやけどになると治るのに時間がかかり、後遺症を残すこともあります。このため場合によっては皮膚を切除したり失われた皮膚を植皮するなどの手術が必要となります

キズあと、肥厚性瘢痕、ケロイド

外傷やニキビ、手術によるキズが治ると、キズあとが残ることがあり、後述のいくつかの種類に分類されます。形成外科の基本のひとつは、こうした傷跡を少しでもきれいにしていく、というものです。傷あとでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

一般的に深いキズほど目立つキズあととなり、美容的に問題となります。浅いキズでも面積が広いとやはり目立つキズあとになることがあります。最初は赤かったキズが、時間が経つにつれ肌色から白色に近づいていくのが普通の経過で、このようなキズあとを「成熟瘢痕」といいます。一方、キズができてからしばらくの間、キズが赤くミミズ腫れのように盛り上がることがあります。これを「肥厚性瘢痕」といいます。深いキズは肥厚性瘢痕となることが多いですし、キズが関節や首など、体が動くと引っ張られる場所にできると、ほとんどのキズが肥厚性瘢痕となります。関節のキズはいつでも引っ張られますので、炎症がその都度おこり、なかなか炎症が引きません。完全に炎症が引くまで、1年から5年くらいかかることもあります。キズあとには、肥厚性瘢痕よりも炎症が強いものがあり、それを「ケロイド」といいます。ケロイドの発症にはキズの深さや治り方、キズにかかる力の関与が大きく、その他ケロイド体質と呼ばれる遺伝的な要因や、妊娠・女性ホルモン・高血圧・全身の炎症・過度の飲酒や運動などの要因も示唆されています。ケロイドは特に意識しないような小さなキズ、たとえばニキビや毛嚢炎などからもでき、何もない場所に突然できたように思えるものもあります。胸や肩、お腹(特に帝王切開をされた方の下腹部)、またBCG注射をされた腕、ピアスをあけた耳にできることもあります。幼少期からケロイドができる人や、高齢になってから初めてケロイドができる人もいます。その原因や悪化要因は様々です。赤く盛り上がった見た目が特徴的ですが、加えて痛みやかゆみを感じることも多いです。

こうしたキズあとの治療法としては、「保存療法」と「手術」があります。

保存療法としては、炎症を抑える内服薬、軟膏やクリームなどの塗り薬、ステロイドのテープなどの貼り薬、ステロイドの注射、さらに引っ張られることで悪化する傾向にある肥厚性瘢痕に対し、医療用のテープやコルセットで周囲を固定する方法があります。

上記のような保存療法で改善しないときには、手術による治療を試みます。また、ケロイドの場合は再発しやすく、手術によって患部が拡大しています可能性もあります。そのため、縫合の仕方などに注意を払い、術後もテープを用いたり、患部を固定したりといった処置をしていきます。

皮膚・皮下腫瘍

皮膚・皮下腫瘍には良性と悪性があります。良性腫瘍の中でよくみられるものに、ほくろ(色素性母斑)、いぼ(尋常性疣贅、脂漏性角化症)、しこり(粉瘤、脂肪腫)などがあります。増殖が緩やかで、もとになる細胞の種類や腫瘍の大きさ、できた場所によっては症状が出ることがありますが、多くの場合、手術で完全に取り切ることができれば再発することはありません。一方、悪性腫瘍はいわゆる皮膚がんと呼ばれ、代表的なものに基底細胞がん、ボーエン病、有棘細胞がん、悪性黒色腫(メラノーマ)などがあります。悪性腫瘍の初期は良性腫瘍と見分けがつかない場合もあります。急に腫瘍が大きくなる、色ムラが出現する、触れただけで容易に出血するなどの症状があれば悪性腫瘍が疑われますので、お早めに受診ください。医師による視診のほか、ダーモスコピーでより詳しく腫瘍を観察し、必要に応じて腫瘍の一部を切除し病理組織検査の上、診断を行うこともあります。治療法としては、良性・悪性腫瘍とも基本的には手術による切除及び摘出が必要となります。

耳の変形治療(先天性耳瘻孔、副耳、耳介血腫、耳垂裂)

耳の変形は生まれつきの先天的なもの、外傷や腫瘍などによる後天的なものに分けられます。先天的なものとしては、耳の周囲に小さな穴が開いている「耳瘻孔(じろうこう)」や耳の前にイボのような柔らかい突起ができる「副耳」があります。

後天的なものとして、柔道耳や餃子耳と呼ばれることもある「耳介血腫」や耳たぶがピアスなどによる裂けてしまった「耳垂裂」などがあります。

いずれも治療は手術になりますので、ご相談ください。

アザ、太田母斑、異所性蒙古斑、扁平母斑

皮膚の一部が周りの皮膚と異なる色をしているものをアザと呼び、色の違いにより赤アザ、青アザ、茶アザなどと呼ばれます。アザには生まれつきのものや加齢とともに生じるもの、皮膚をぶつけて生じるもの(紫アザ)など様々なものがあります。

それぞれの色ごとに原因は異なり、例えば赤アザの場合は真皮毛細血管の拡張が、青アザの場合は真皮メラノサイトの増殖と活性化が原因と考えられています。

これらのアザが直接健康上の問題になることはあまりありませんが、整容的に目立って気になる場合は、種類によっては保険適応で治療することが可能なものもございますので、お気軽にご相談ください。

皮膚潰瘍(ひふかいよう)、褥瘡(じょくそう)

身体表面の皮膚がなくなり組織が欠損している状態を皮膚潰瘍と呼びます。その多くは痛みを伴い、出血や感染の原因となります。中でも1ヶ月以上かかっても治癒しない、いわゆる治りにくい潰瘍を難治性潰瘍と呼びます。原因として、糖尿病や動脈硬化などの血管病変、膠原病、静脈うっ滞による血流障害などがあります。

これらの難治性潰瘍は、局所の治療と並行して原疾患の治療を行う必要があります。例えば、糖尿病による潰瘍の場合は、高血糖による神経障害、筋の萎縮(いしゅく)でキズができやすく、痛みもわかりにくいため、キズが悪化しやすい状態です。糖尿病の治療も並行して行わないと、最悪の場合足を大きく切断する必要性が生じる場合もありますので、糖尿病そのものへの治療を行うことがとても重要になります。

腋臭症(ワキガ)、多汗症

ワキガと多汗症は混同されがちですが、実際には全く異なる病気です。

汗を出す汗腺にはアポクリン汗腺とエクリン汗腺の2種類があり、ワキの下や耳の中などからベタついた汗を分泌するアポクリン汗腺がワキガに、ほぼ全身からサラサラとした汗を分泌するエクリン汗腺が多汗症に関わっています。ワキガは、腋の皮下に密生するアポクリン腺から分泌された汗の中に含まれる皮脂などが、皮膚の常在菌に分解されることによって引き起こされます。汗に含まれる皮脂などは細菌に分解されると幾種類もの臭気物質となり、これが鼻を突く独特な悪臭を放ちます。ワキガの原因となるアポクリン腺は誰にでも存在します。しかし、全ての人がワキガを発症するわけではありません。ワキガは特にアポクリン腺がよく発達している人に発症しやすく、遺伝性も明らかにされています。また、アポクリン腺は性ホルモンの作用によって活性化するため、小児期ではなく性ホルモンの分泌が盛んになる思春期以降に発症するのが普通です。ワキガは、一般的な病気のように血液検査や画像検査などで異常が見られるわけではありません。そのため、診察時の訴えや医師の問診内容などを総合して診断が下されます。しかし、中には自身の腋の下の臭いを過剰に気にするものの、他者は不快な臭いと感じていないケースもあります。そのようなケースを除外するためには、腋の下にガーゼを一定時間挟み、悪臭の程度を医師が判断する“ガーゼ判定”を行うことがあります。

治療は、多汗症に対して行う保存的加療のほか、手術でアポクリン腺を剪除する方法などがありますので、お気軽にご相談ください。

ニキビ

ニキビは思春期から青年期にかけてよく見られ、毛穴に詰まった皮脂を栄養源としてアクネ菌が増殖し、炎症を起こすことによって生じます。皮膚表面の角質層の異常角化によって毛穴が塞がれることが原因なのですが、さらに元をたどると紫外線や化粧品のダメージや洗い残し、新陳代謝の低下、ストレス、睡眠不足、ビタミンやミネラルの不足、男性ホルモン「アンドロゲン」の過剰分泌など非常に多くの原因が挙げられます。

ニキビは状態によって「白ニキビ」「黒ニキビ」「赤ニキビ」「黄ニキビ」に分けられます。白ニキビは初期段階で、毛穴に皮脂などの老廃物が溜まり白く盛り上がって見えるものです。面皰(めんぽう)とも呼ばれます。そこから少し進行すると、溜まった皮脂が外にあふれることで空気に触れて酸化し黒ニキビになります。さらに進行すると、アクネ菌が増殖し炎症を引き起こしている赤ニキビになり、これは生理前や妊娠・出産などのホルモンバランスが崩れることで生じます。赤ニキビが悪化し、アクネ菌だけでなく黄色ブドウ球菌が入り込んで増殖すると最終的に黄ニキビになります。

ニキビの治療には様々な種類がありますが、軽度のニキビであれば保険適応の治療でも十分効果が期待できます。アクネ菌に対する抗生物質や仮名のつまりを解消するための外用薬、抗生物質や漢方薬による内服治療、針などで小さな穴をあけてニキビの中に詰まっている膿や古い角質を排出する治療(面皰圧出)などを行います。

ニキビは生活習慣から増悪することが多いこともあり、治療に時間がかかります。食事や洗顔の指導を始め、化粧品の選び方なども含めたトータルスキンケアを行い、半年から1年ほどかけて新しくニキビができづらい肌を目指していきます。

巻き爪、陥入爪、フットケア

「巻き爪」とは名前の通り爪が弯曲し内側に食い込んでいる状態を指し、「陥入爪」とはそこから爪が皮膚に食い込み、痛みが生じている状態を指します。これらの症状が起きる原因としては、深爪やつま先のきつい靴で爪に負荷をかけてしまったり、逆に緩い靴をはき続けることで爪に対して横からの力が加わることなどが挙げられます。

上記以外では骨の変形や乾癬、爪白癬、自己免疫疾患などが原因で生じる可能性もあります。

治療法としては、陥入部を切除し、爪母と呼ばれる爪を作っている部分に対してフェノールという腐食性の薬剤を塗布することで再び爪を生えなくする治療法です。手術時間は15分程で局所麻酔で行います。手術によって治療は可能ですが、根本的な原因を解決しない限りはすぐに再発してしまいます。靴下や靴などの履物を見直し、爪に負荷をかけないように改善することが大切です。

胼胝(タコ)、鶏眼(ウオノメ)、フットケア

皮膚の一部に外からの機械的な刺激が長期間加わると、その部分の角質が増殖し、分厚く、かたくなってできます。圧迫や摩擦といった刺激に対する皮膚の防御反応とも言えるもので、窮屈な靴を履き続けたり、スポーツで長時間足に負荷がかかることなどもきっかけになります。原因を同じくするタコとウオノメですが、その症状は異なります。

タコは、足の裏以外にも、ペンだこや正座だこなどと言われるように、体のさまざまなところにできやすいものです。ウオノメとは異なり、刺激を受けた皮膚が少し黄色みを帯びて分厚くかたくなりますが、芯はできないため圧迫されても痛みません。まれに、たこが痛みや赤みを伴う場合は、細菌感染を起こしている可能性もあるため、早めに病院を受診することが必要です。一方ウオノメは、特に足の裏や指のふち、指の間などにできやすいもので、増殖した角質が、くさびのように皮膚の内側に突き出し、芯になります。その芯が魚の目のように見えるため、一般的に「ウオノメ」と呼ばれるようになりました。うおのめの芯は、真皮を圧迫し神経を刺激するため、外から力が加わると強い痛みが生じます。ごく軽症であれば、市販薬などのセルフケアで様子をみることも可能ですが、判断が難しい場合は早めに受診してください。治療法としては、直接メスで患部を削る方法、外科手術による除去があります。症状や日常生活への支障具合などを踏まえ、適切な治療法が選択されます。また、大切なことは足に負担のかからない靴を選び、同じところばかり圧迫されないようにすることです。

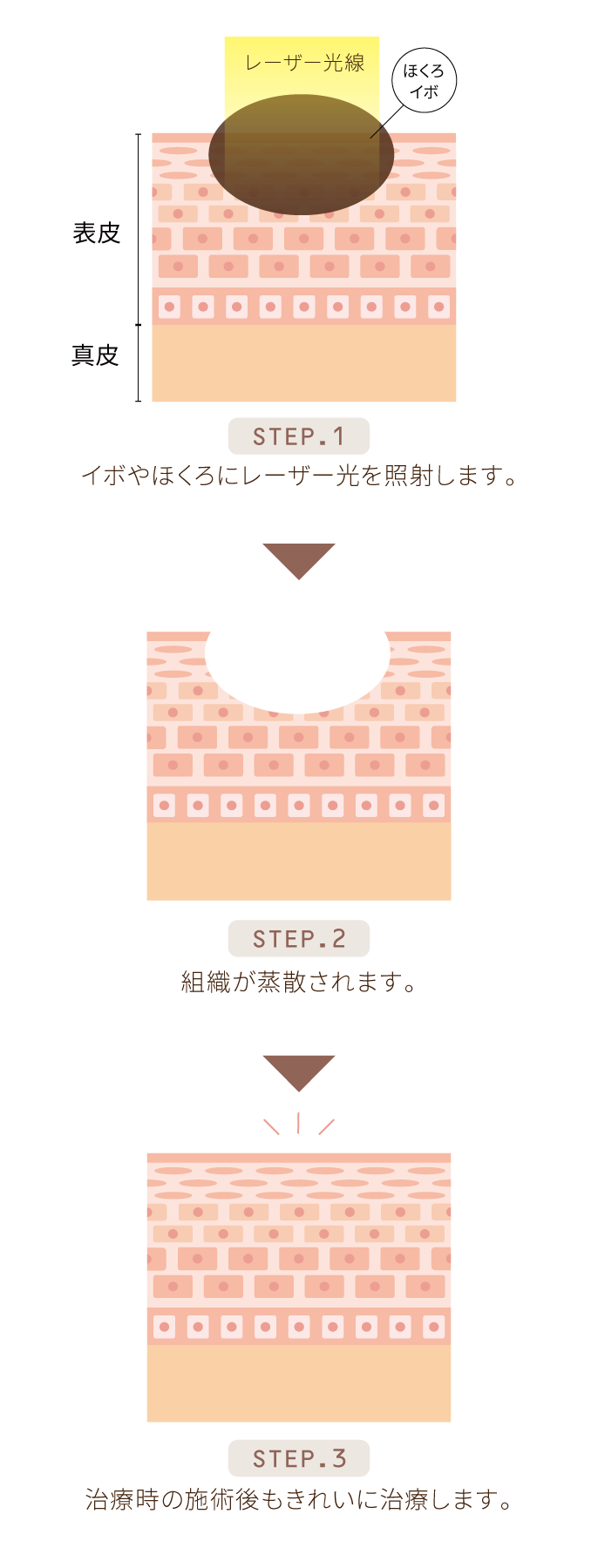

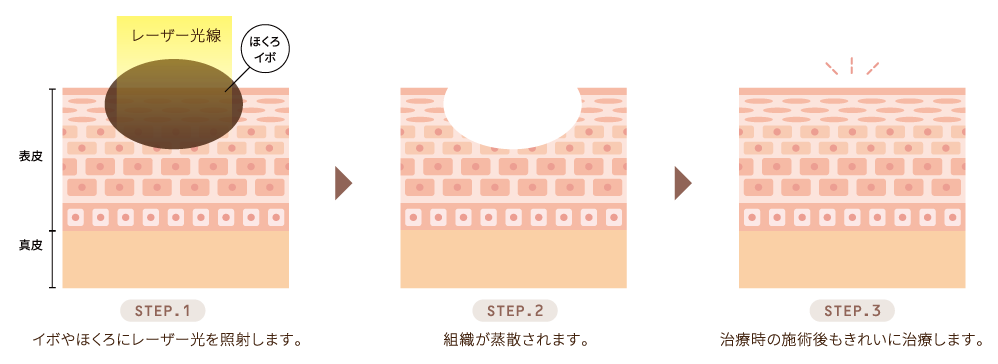

イボ・ほくろ(炭酸ガスレーザー)

皮膚組織のほとんどは水分でできています。炭酸ガスレーザーはその水分に吸収される特長があるため、イボやほくろを効率よく蒸散できます。

痛みも少なく仕上がりもきれいで、短時間で処置は完了します。

- 顔に気になるほくろがある

- 首にポツポツした無数のイボがある

- 盛り上がったシミが気になる

- ニキビやニキビ跡が気になる

リスク・注意事項について

※医師の判断により保険適用が難しい場合、自費でのご案内となる可能性がございます。

※皮膚炎の方、日焼けをしている方・日焼けのご予定のある方、妊娠中・授乳中の方は施術をお断りする場合があります。

※レーザーを照射する部位と深さにより、治療後の状態、注意点が異なります。患者様に合わせてご説明いたします。

※副作用としては、内出血、赤み、色素沈着、一時的に凹んだ状態になったり、傷跡が残ることがあります。